News & Topics

ニュース&トピックス

一覧

2025.12.05

中3 修学旅行事後学習 後編

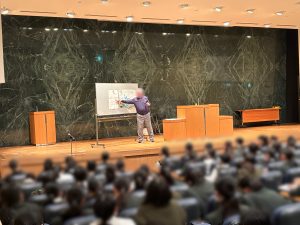

11月15日に行われた中学3年修学旅行の事後学習である「修学旅行事後報告会」。

本日は、後編として大講堂での発表や講演会の様子を紹介いたします。

教室でのポスター発表と並行して、大講堂では3日目のフォトアドベンチャーの発表会を行いました。

3日目の夜に、各クラスで行った発表会で決定した最優秀班が登壇して発表を行いました。

どの班も与えられた写真から読み取ることができるテーマについて深い考察をしており、長崎の歴史や文化、地理的な特徴について、楽しみながらもしっかりと学びを深めたことが伺えました。

ポスター発表と口頭発表の後には、修学旅行の1日目に実施した平和祈念式典を、再度学年全員で執り行いました。

生徒たちだけでなく、教員や来校した保護者など、その場にいる全員で平和な世界の実現のために必要なことを考える機会となりました。

事後報告会の最後には、大講堂を会場に、元国連事務総長特別代表の山本忠道氏(以下、山本先生)による講演と、生徒たちとの質疑応答が行われました。

外務省の外交官、そして国連で長い間平和な世界の実現のために尽力をされた山本先生からは、国連の歴史から現在の紛争まで、幅広く国際社会と平和に関して、ご自身の経験を交えてお話しくださいました。

終了後、ミネルヴァカフェでは生徒有志が山本先生を囲み、真剣な表情でさらに踏み込んだ質問をしている姿が大変印象的でした。

中学3年では、事前学習期間を含め約半年間にわたり平和について深く学習して参りました。

今回の学びが、生徒たちの未来にきっと繋がることを確信した事後学習となりました。

12月8日(月)は休校日のため、NEWS&TOPICSもお休みをいただきます。

次回は、12月9日(火)に更新予定です。

2025.12.04

中3 修学旅行事後学習 前編

中学3年生は、10月28日から10月31日の3泊4日の日程で、長崎を巡る修学旅行を実施しました。

その際の様子を、NEWS&TOPICSでは3回に渡る連載でレポートして参りました。

修学旅行を終えて、その中で得た学びを今後に生かしていくための事後学習を、11月15日(土)に「修学旅行事後報告会」として実施しました。

今回は、前編・後編に分けて事後学習の様子をレポートいたします。

事後報告会では、2日目に実施した「平和に関するインタビュー研修」と、3日目に実施した「フォトアドベンチャー」についての発表を行いました。

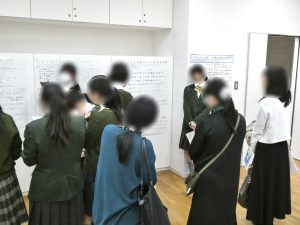

教室ではインタビュー研修に関するポスター発表を実施しました。

当日、生徒たちは長崎で平和に関する活動を行っている6つの団体及び個人の方へのインタビューを、各コースごとに実施しました。

その際に聞き取った内容や訪問先で行った体験について、そして修学旅行後に自らが調べた内容などをまとめ、班ごとにポスターを作成し、学会形式のポスターセッションとして発表を行いました。

また、発表の最後には、これまでの事前学習と当日の学習を受けて、平和な世界の実現のために一人一人が何をするかを綴った個人の「平和宣言」の読み上げを行いました。

次回の後編では、大講堂で行われた事後学習の様子をレポートいたします。

どうぞ、お楽しみに。

2025.12.03

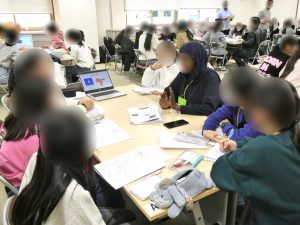

中1・中2特別授業を実施しています

本校では考査後の特別授業を、2学期中間考査後に続き、期末考査後にも実施しています。

12月2日(火)までで期末考査を終了した中学1年・2年では、12月3日(水)に特別授業が行われています。

定期考査は、「準備期間」「考査期間中」「終了後」のそれぞれのタームに、学力を伸ばすチャンスがあります。

そのチャンスを逃すことなく掴み、生徒たちが自身で努力していけるようにサポートを行っていくことが重要です。

本日は、中学1年、2年ともに1日かけて「数学」「英語」の特別授業が実施されました。

両教科ともに満点答案を目指し、生徒たちは様々な取り組みを行っていきます。

教室では自らが間違えた考査の問題の解き直しを行い満点答案を作成し、更には考査の問題の類題に取り組んでいきます。

疑問点は即座に解消できるようにすることが大切です。

クラスメイトと情報を交換しながら、グループワーク形式で課題に取り組んでいる生徒たちの姿もありました。

また、卒業生や先生に積極的に質問を行っていました。

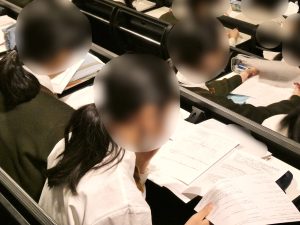

一方、講堂では、生徒たちは各教科の先生からの解説を受けていました。

スクリーンに映し出される解法へのプロセスと先生の言葉を懸命にノートに書き込んでいきます。

6日(土)からは英数以外の教科の答案返却が各教科の授業内で行われ、先生の解説のもと生徒たちは満点答案を目指していきます。

本校では生徒たちが自らの力で学んでいけるよう、常に最新の教育を実践しています。

2025.12.02

神奈川県青少年訪中団に参加して 生徒感想編

先週のNEWS&TOPICSで紹介いたしました「神奈川県青少年訪中団」として本校生徒が参加した中国訪問プログラム。

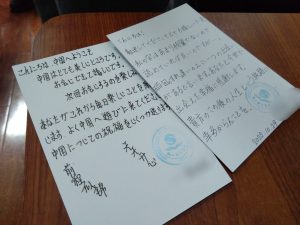

本日は、参加した高校1年S.RさんとM.Mさんの感想を掲載いたします。

この活動を通して生徒たちが何を得たのかを、生の声を通してご理解いただければと思います。

私は今回の訪中団で特に大切な2つの出会いを得ました。1つ目は、他校の高い志を持つ高校生たちとの出会いです。今回の訪中団には洗足生の私とMさんの他に18人の高校生が参加しており、その皆が高く立派な志を持つ人々でした。普段校外の方と関わる機会のあまりない私にとっては新鮮な経験であり、またその姿には刺激を受けました。

2つ目は、足りない部分のまだまだ多い自分自身との出会いです。今まで、自分の他者に対する先入観や普段とは全く異なる環境に置かれたときの自分の振る舞いは知ることはできませんでした。しかし、この6日間のプログラム中、私はうまく人と話せない自分や中国の方に対する偏見を持っている自分と何度も向き合わされました。これらは、普段通りの学校生活をただ送っているだけでは気がつけないものたちでした。

今後、私はこれらの出会いの教訓を胸に、今回気がついた足りない部分を埋めていく努力をしたいと思います。

高校1年 S.R

私にとってこの6日間は夢を明確にできた貴重なものでした。目にするもの全てが新鮮で、桁違いのスケールに圧倒されるばかりでした。自分の目で見たこと、肌で感じたことが私の価値観を大きく変えてくれました。

私は今まで自分の夢を公言することがどこか恥ずかしくてできませんでした。現地の同世代の子達が将来の夢や目標を自信を持って口にする姿がとてもかっこよく見えました。これからも夢を追って努力し続け、いつか日中、いや全世界の架け橋となる外交官になりたいです。

「日本を代表する高校生」として、プレッシャーではなく誇りを持って過ごせたのは、支えてくれた人たちのサポートがあってこそでした。本当にありがとうございました。

高校1年 M.M

2025.12.01

2学期期末考査を行っています

本校では、11月28日(金)より全学年で2学期期末考査(高校3年は卒業考査)が行われています。

2学期は彩羽祭や修学旅行をはじめとした宿泊行事など、行事面で大変充実した学期となりました。

一方で、秋が深まる中、落ち着いて学習に取り組むことができた学期でもありました。

生徒たちは授業に集中して取り組んでおり、その成果を期末考査で発揮するべく、家庭での学習にも励んでいました。

試験を受けている生徒たちの懸命な姿には、これまでの頑張りを発揮しようという迫力がありました。

目標に向かって努力する姿勢は、今後の人生を歩んでいく上で大切な要素となるはずです。

一人一人が自分自身の目標を定めて努力してきたことが、試験に真剣に取り組む生徒たちの姿勢から伝わってきました。

期末考査(卒業考査)は水曜日まで(中1・中2は火曜日まで)実施されます。

考査実施後も、生徒の皆さんの懸命な努力が反映された考査結果を今後の学びの指針として役立てられるよう、フォローをしていきます。

2025.11.28

2026年度帰国生入試の出願受付を開始いたしました

2026年1月10日(土)に実施される2026年度中学帰国生入試の出願受付を開始いたしました。

事前登録(マイページ登録)がまだの方は、以下のページにてから事前登録へお進みいただき、マイページを作成後にご出願ください。

こちらのページ内にある「事前登録はこちらから」のボタンを押し、事前登録を行ってください。

事前登録を既にお済ませの方はマイページにログインをしていただき、帰国生入試の出願受付にお進みください。

マイページへのログイン及びご出願はこちらのページより行ってください。

出願の詳しい説明は以下のページよりご確認ください。

WEB出願に関する詳しい説明はこちらからご覧ください。

なお、検定料のお支払いを完了した後に、出願方式の変更(A方式からB方式へ、B方式からA方式へ)はできませんので、この点をご留意の上ご出願をお願いいたします。

皆様のご出願をお待ちしております。

2025.11.27

神奈川県青少年訪中団に高校1年生2名が参加しました

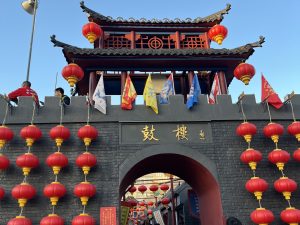

神奈川県私立中学高等学校協会と神奈川県日中友好協会の共催による国際交流事業「神奈川県訪中団派遣事業」による中国訪問が10月26日より10月31日までの5泊6日で行われ、本校高校1年生2名が参加しました。

中国の文化・歴史を肌で感じながら生徒同士の交流を通じて相互理解を促し、日中間においての友好と友情の「架け橋」を築くことを目的に実施された本プログラム。

遼寧省人民政府の協力のもと、瀋陽市及び本渓市を訪問しました。

プログラムの内容は以下の通りです。

・日本国総領事館表敬訪問 ・瀋陽師範大学訪問 ・遼寧省人民対外友好協会表敬訪問

・瀋陽市内高校訪問【英語交流】 ・外国語学校での日本語スピーチコンテスト見学と出場生徒及び現地生徒との交流会

・本渓水洞見学 ・世界遺産瀋陽故宮見学 ・遼寧省科学技術館見学 等

参加した高校1年S.RさんとM.Mさんは、報告に訪れた校長室で、中国を自分自身の目で見ることの大切さや中国の人々の温かさが今でも心に残っていることを語ってくれました。

日本との共通点や相違点が見えることで、中国について理解を深めることができたと今回の訪中団で得た収穫を話してくれました。

今後の目標について、2人は「自分の夢に向かって計画を立てて頑張りたい」「本当の意味でのコミュニケーションを探究していきたい」と抱負を語ってくれました。

12月2日のNEWS&TOPICSでは、S.RさんとM.Mさんの感想を掲載いたします。

どうぞ、お楽しみに。

2025.11.26

中2 Global Villageレポート 後編

10月末に2泊3日で行われた宿泊行事である中学2年「Global Village」。

本日は、後編として、プログラム2日目と最終日の様子をご紹介いたします。

初日の開会式で提示された「important rules」としての「Don’t be shy!(恥ずかしがらない)」「Speak in English!(英語で話すこと)」「Mistakes are OK!(間違っても大丈夫)」「Leave no one behind!(誰も置き去りにしない)」という4つのルールのもと、生徒たち6名程度につき1名の担当がつく「Global Leader」(留学生スタッフ)と共に、2日目はアクティビティに挑戦しました。

はじめに、Global Leaderが日本で体験した出来事についての説明を受けました。

その後、Global Leaderたちの実体験を題材として、文化・考え方の相違について、また、ミスコミュニケーションは何故起きたのかについて、盛んな議論が行われました。

夕刻には、Global Leaderたちが持ち寄った各国・各民族の衣装を生徒が纏い、ファッションショーを開催しました。

生徒たちは、衣装を通じて文化の持つ意味や歴史的な背景を理解していきました。

最終日は、異文化が出会うことで発生し得る状況と、その解決について他者に説明・提示するために創作した「skit」(寸劇)の発表会を開催しました。

前日より創作を始めた「skit」は、Global Leaderと共に演じる班があったり、多分野にわたるものであったりと、いずれの班もこれまでの学びの集大成にふさわしいものでした。

英語を学ぶことはもちろん、「英語で」多くを学ぶことができた3日間となりました。

2025.11.25

中2 Global Villageレポート 前編

中学2年では、10月末に2泊3日の宿泊行事「Global Village」を実施しました。

NEWS&TOPICSでは、2回にわたって「Global Village」の様子をレポートして参ります。

本日は、前編として初日の様子をご紹介いたします。

「Global Village」は、「世界はひとつの村」というコンセプトのもとに開催しているプログラムです。

このプログラムは、英語が母国語ではない留学生たちと、英語を用いた種々のアクティビティを行います。

その中で、英語によるコミュニケーション能力を高めるとともに、異文化を理解することを目指していきます。

開会式では、「Global Leader」(留学生スタッフ)より、「important rules」として「Don’t be shy!(恥ずかしがらない)」「Speak in English!(英語で話すこと)」「Mistakes are OK!(間違っても大丈夫)」「Leave no one behind!(誰も置き去りにしない)」という4つのルールが提示されました。

1日目は、Global Leaderに対して、自己紹介を試みました。

生徒たちは、「自身のこと」「洗足学園について」「夏休みに参加したボランティア活動」など、事前に用意したポスターと英語を駆使して、自己紹介とGlobal Leaderからの質問への回答に挑戦しました。

その後、Global Leaderから母国の文化や考え方などの説明を受けました。

夜には、キャンドルファイヤーが催され、Global Leaderたちと英語でコミュニケーションをとりながら、楽しいひと時を過ごしました。

初日より、「英語漬け」となる1日となりました。

2025.11.21

中学3年修学旅行レポート 最終回

先月実施されました中学3年修学旅行の連載レポートも今回で最終回となります。

最終回は、旅程3日目と最終日の様子をお伝えいたします。

修学旅行3日目は、班ごとに長崎市内を回る「フォトアドベンチャー」を実施しました。

生徒たちは朝食後に、長崎市内の史跡やスポットの写真のみが掲載されたシートを受け取り、写真に写り込んでいる建物や看板をヒントに、それぞれ目的地とコース、交通経路を決め、長崎の街に繰り出していきます。

「宗教」にまつわる施設である大浦天主堂や孔子廟、「貿易」に関する施設である出島、「産業」に関する小菅修船場といった著名な施設のみならず、一見しただけでは場所のわからない石碑や標識も含まれており、自分たちの調査スキルを最大限生かすと共に、地元の方々の協力を得て、市内を巡っている様子が見られました。

その日の夕食後には、各クラスで班ごとの共有会を行いました。

写真のスポットについて調査したことや写真に共通するテーマの考察など、限られた時間の中で集めてきた情報を共有することができました。

最終日は、福岡空港に向かう前にハウステンボスに立ち寄りました。

宿の出発時には降っていた雨も上がり、生徒たちは班ごとに園内の散策を楽しむことができている様子でした。

生徒たちはこの4日間を通じて、戦争の悲惨さと平和の尊さ、長崎の豊かな歴史と文化を直接学び、将来につながる多くの知見を得ることができました。

先週、現地で学んだことを言語化し、生徒同士、また保護者に対して共有する事後学習会を実施しました。

その様子についても、今後レポートいたしますので、どうぞお楽しみに。

2025.11.20

彩羽祭の収益金を被災地に寄付いたしました

9月6日7日に開催された彩羽祭(文化祭)には、両日合わせて10,000名以上の皆様にご来校いただきました。

彩羽祭では、実行委員会主催の大船渡物産展及び飲食団体主催の模擬店で販売された物品および飲食物を、ご来場いただいた多くの皆様にご購入いただきました。

その収益金を、能登半島地震・豪雨災害での被災地と東日本大震災の被災地の大船渡市に寄付いたしました。

この日、彩羽祭実行委員長と実行委員会幹部が校長室を訪れ、宮阪校長先生に寄付の報告を行いました。

実行委員長のM.Nさんよりメッセージが届いております。

是非、お読みいただければと思います。

今年度彩羽祭実行委員長を務めました、M.Nです。

この度は、9月に開催されました彩羽祭にご来場いただき、誠にありがとうございました。

皆様の温かいご支援とご参加のおかげで、今年度の彩羽祭も無事に成功を収めることができました。

心より感謝申し上げます。

さて、彩羽祭期間中の各団体による販売の売上金につきまして、下記の通り寄付させていただきましたので、ご報告いたします。

・大船渡物産展利益 102,234円 大船渡市災害義援金へ寄付

・高校2年飲食団体利益 173,000円 石川県令和6年能登豪雨災害義援金へ寄付

・高校2年飲食団体利益 173,403円 石川県令和6年能登半島地震災害義援金へ寄付

皆様のご協力によって生まれた売上が、被災地の支援につながることを大変嬉しく思っております。

彩羽祭で生まれた温かい想いが、被災された皆様の未来の支えになることを、心より願っております。

彩羽祭実行委員長

高校2年 M.N

2025.11.18

クリスマスの飾りつけが校内を彩っています

ここ数日の冷え込みが冬の訪れを予感させるこの頃ですが、街でもクリスマスの足音が聞こえる季節になってきました。

本校では、クリスマスに向けた飾りつけが校内を彩っています。

本日は、その様子を紹介いたします。

Minerva Cafeには、聖家族像(イエス・マリア・ヨセフの像)を中心に、書籍が飾られました。

聖家族像は1997年からフランスのベツレヘム修道院で制作されているクレッシュ(降誕)をモチーフにした作品です。

素材はピレネー山脈で採れる堆積岩を潰し粉状にしたものに樹脂を混ぜて作られたもので、堆積岩の地色の小麦色がどこかオリエンタルで優しい風合いを醸し出し、ハンドメイドならではの温もりが感じられます。

マリアが幼子イエスをやさしく抱きかかえるシーンが、見る者の心を癒してくれます。

サイドには、クリスマスツリーが置かれ、彩を添えています。

Minerva Cafeにはクリスマスカラーの飾りつけが、SKYLIGHT READING ROOM前にはゴールドカラーの飾りつけがされたツリーが飾られています。

Minerva CafeとSKYLIGHT READING ROOM前のクリスマスツリーへの飾りつけは、生徒会の生徒たちが行いました。

センス良くツリーに飾りを配置していく生徒たちの楽し気な姿が、大変印象的でした。

通りかかる生徒たちからは、「綺麗だね!」との声が聞こえてきました。

洗足学園は、校舎前に鯉幟が飾られる端午の節句や、校舎内に願いを込めた短冊を結び付けた笹が飾られる七夕、Minerva Cafeに雛人形が飾られる雛祭りなど、季節が感じられる学園です。

この飾りつけに、生徒たちはクリスマスの季節を感じ、心癒されています。

2025.11.17

帰国生対象説明会を開催しました

11月14日(金)、今年度2回目となる帰国生入試を志望する受験生・保護者を対象とした学校説明会が行われました。

当日は150名を超える受験生・保護者が来校されました。

説明会開会前には、本学園卒業生による弦楽四重奏が演奏されました。

開会前のひと時、心地よい音色にリラックスできる雰囲気の中で、来場者の皆様には寛いでいただきました。

開会後、洗足学園を代表して登壇した宮阪校長は、洗足学園の創設者の思い・創立の理念から、現在の学園の取り組みに至るまで、本校の教育内容をわかりやすく説明いたしました。

具体的なエピソードを交えての説明に、未来の学園生活を想像し、目を輝かせて耳を傾ける児童たちの姿が大変印象的でした。

帰国生入試に関する説明が担当者より行われた後、アソシエイトディレクターのWales教諭と英語科の小田千晶教諭が登壇し、洗足学園の帰国生プログラムの説明が行われました。

ネイティブ教員の紹介から始まり、成長段階に応じきめ細やかに工夫されたカリキュラム、ハイレベルな使用教材、帰国生の経験と特性を生かしてしていく授業内容の説明に至るまで、英語と日本語の両言語で丁寧な説明がなされました。

また、帰国生の多くが参加している本校主催の模擬国連大会「ジャパンメトロポリタン模擬国連大会」の様子や海外大学を目指し、見事進学を果たして活躍を続けている卒業生の紹介も行われました。

最後に、卒業生F.Rさんが登壇し、スピーチを行いました。

Fさんは、在学中の6年間を振り返り、生活面・学習面、学外活動への挑戦など、自らの経験を紹介してくれました。

そして、自ら希望する進路を叶えたその道のりと中学入試に関するアドバイスを語ってくれました。

これから中学受験を経て中学生活を送る受験生、そして受験生を見守る保護者に、Fさんのメッセージは強く心に響いたようでした。

スピーチが終わると、会場は割れんばかりの拍手に包まれました。

説明会後は、授業見学・施設見学がツアー形式で行われました。

今後も本校では学校説明会を通して、洗足学園での学びと生活を実感できる情報提供を行って参ります。

2025.11.14

esports研究会 オンラインバトルチーム戦で決勝トーナメント進出

洗足学園は教育の大きな柱の一つに「生徒の自治活動」を掲げています。

2022年4月から活動を開始した洗足学園初の学校公認団体「esports研究会」。

運動部や文化部、同好会と兼部をしながら、週1回専門の先生に指導を仰ぎ、大会出場に向けて練習を重ねています。

10月に開催された「学校対抗ガク×シャド オンラインバトルチーム戦2ndシーズン」に高校2年生2名、高校1年生の3名の5名が団体戦で挑戦し、初の決勝リーグ進出(ベスト8)を果たしました。

研究会長の生徒は「Minerva Seminars 教養講座」に当時設置された講座を受講したことがきっかけで「esports」に興味を持ったと、報告に訪れた校長室で語ってくれました。

2022年に初勝利、2024年に複数回の勝利、そして2025年に団体戦で決勝トーナメント進出ベスト8と確実に力をつけてきた生徒たち。

個人ではなくチームで大会に出る機会を得て、同じ志を持つ仲間と活動ができて嬉しかったと話してくれました。

生徒たちからの感想が届いています。

今回は初めての団体戦で、いつもとは少し違った緊張感があったのですが、メンバーで話し合いながら楽しく参加することができました。

予選を突破できたのは初めてだったのですごく嬉しかったです。

参加者のほとんどが大学生たちの中で、決勝トーナメント進出で自信がついた生徒たち。

今後の益々の活躍に期待したいと思います。

2025.11.13

小6生対象 入試問題体験会の予約受付を開始いたしました

本日午前9時より、12月13日(土)に開催予定の小学校6年生対象「入試問題体験会」の予約受付を開始いたしました。

「小6生対象 入試問題体験会」は、入試本番の試験会場となる教室で模擬問題を解くことを主体とした体験会となります。

開催日

2025年12月13日(土)

開催時間

8:30~11:00 定員800名

体験会内容

児童

教室にて国語・算数・社会・理科の模擬問題の受験体験。

受験体験後、4科の模擬問題の解説及びアドバイスを講堂でお聞きいただきます。

保護者

講堂にて4科の模擬問題の解説及びアドバイス、さらに出願から入試に至るまでの諸注意について、説明いたします。

より多くの皆様がご参加いただけるよう、当日ご参加いただける保護者は1家庭2名までとさせていただきます。

受験生のみ、保護者のみのお申込み・ご参加も可能です。

詳細は上部のサムネイル画像をクリックするか、こちらよりご覧ください。

皆様のお申し込みをお待ちしております。

2025.11.12

中学3年修学旅行レポート 第2回

先週から連載を開始した中学3年修学旅行レポート。

本日は連載2回目として、旅程2日目の様子を紹介いたします。

2日目の午前中は6コースに分かれ、長崎市内で平和について研究と発信を行っている団体・施設を訪問し、インタビュー研修を実施しました。

どのコースも、戦争の悲惨さを後世に伝えるため被爆都市長崎でどのような取り組みが行われているか説明が行われた後、生徒たちから講演者に事前学習で練り上げたインタビュー質問を行いました。

その後、班別での昼食を挟み、午後は長崎大学核兵器廃絶研究センターの樋川和子教授による講話を実施しました。

樋川先生からは、現在の国際情勢や核兵器の実態について、またご自身の経験や最先端の研究成果をもとに、多くの発問を交えて説明がありました。

質疑応答では、生徒たちから多数の質問があり、これまでの平和学習の集大成として、より深い学びを得られました。

最後に、サプライズの企画として、スロープカーで稲佐山の展望台に登りました。

西空に沈む夕日と日本三大夜景に数えられる長崎の斜面の夜景の様子を眺めることができ、生徒たちも疲れを忘れて景色に見入っていました。

2025.11.11

11月学校説明会・大発表会が行われました

11月8日(土)、一般入試志望の受験生・保護者を対象とした学校説明会が校内で行われました。

当日は600名に迫る受験生、保護者が来校されました。

説明会開会前には、本学園卒業生による弦楽四重奏が演奏されました。

予定していた曲に加え、アンコールの演奏も行われると、会場からは大きな拍手が湧きあがりました。

開会前に、洗足学園ならではの音楽に満ち溢れる雰囲気を感じていただきました。

開会後、洗足学園を代表して登壇した宮阪校長は、洗足学園の創設者の思い・創立の理念から、最新の取り組み・現在の学園の教育内容に至るまで、本校の「不易流行」を説明いたしました。

会場となる大講堂のスクリーンには、校長自らが撮影した写真や動画が投影され、生徒たちの生き生きとした表情や活躍の姿が映し出されました。

続いて登壇した教頭からは、時代を先取りする洗足学園の教育内容を説明いたしました。

説明の中で、事前に収録した在校生のインタビュー動画も放映され、洗足学園の教育を生徒たちがどのように糧として成長したかが伝わる内容となっていました。

また、最先端の生成AIをどのように教育に取り込み実践しているのかの紹介をいたしました。

次に、NEWS&TOPICSでもその活躍を取り上げたSDGs QUEST みらい甲子園神奈川県大会の最優秀賞チームで、林業というテーマに取り組み続けている高校2年生のチーム「りんりん」の3名が、発表を行いました。

林業への関心を高め、従事者を増やすためのアイディアや活動を、大阪・関西万博で神奈川県代表として発表した内容も取り入れて、プレゼンテーションしました。

生徒たちの熱意溢れる学外活動への取り組みに、来場者からは割れんばかりの拍手が送られました。

最後に、2026年度の一般入試の説明が担当者から行われた後、施設見学がツアー形式で行われました。

在校生の保護者と教員がナビゲーターとなり、各施設の特徴についてそれぞれの目線で解説を行いました。

午後は、洗足学園初となる「大発表会」が行われました。

洗足学園の生徒のありのままの姿を、公演や発表の形式でリレーしていくという新たな取り組みです。

パフォーマンスとプレゼンテーションは以下の内容で行われました。

吹奏楽部 ミニコンサート

中学2年 CLOMAプロジェクト 大阪・関西万博での発表

中学3年 アメリカシリコンバレー研修

俳句研究会 日々の活動と俳句甲子園全国大会

演劇部 公演:洗足生の1日

高校1年 将来に向けての取り組み

高校2年 リーダー学年としての取り組み

合唱部 ミニコンサート

生徒たちの日頃の活動の成果に、来場した児童・保護者は、温かい拍手を送っていました。

受験生・保護者はこの機会を通して、洗足学園について深く理解していただけたようでした。

今後も本校では学校説明会・公開行事を通して、洗足学園での学びと生活を実感できる情報提供を行って参ります。

2025.11.10

小6生対象 入試問題体験会を開催いたします

2026年度の本校中学入試をお考えの小学校6年生を対象に、「入試問題体験会」を開催いたします。

「入試問題体験会」は、入試本番の試験会場となる教室で模擬問題を解くことを主体とした体験会となります。

入試問題体験会

開催日

2025年12月13日(土)

開催時間

8:30~12:15 定員800名

体験会内容

児童

教室にて国語・算数・社会・理科の模擬問題の受験体験。

受験体験後、4科の模擬問題の解説及びアドバイスを講堂でお聞きいただきます。

保護者

講堂にて4科の模擬問題の解説及びアドバイス、さらに出願から入試に至るまでの諸注意について、説明いたします。

参加は予約制となります。

より多くの皆様がご参加いただけるよう、当日ご参加いただける保護者は1家庭2名までとさせていただきます。

受験生のみ、保護者のみの参加も可能です。

予約は11月13日(木)午前9時より受付を開始いたします。

詳細は上記のサムネイル画像をクリックするか、こちらよりご覧ください。

皆様のお申し込みをお待ちしております。

2025.11.07

中学3年修学旅行レポート 第1回

中学3年生は、10月28日から10月31日の3泊4日の日程で、長崎を巡る修学旅行を実施しました。

NEWS&TOPICSでは、連載企画として長崎修学旅行のレポートを掲載していきます。

本日は連載第1回として、修学旅行初日の様子について紹介いたします。

初日の28日は、長崎空港に到着し、昼食後、長崎原爆資料館で被曝体験者の講話を実施しました。

年々被曝をされた方々の人口が減少している中、戦時中や被曝時の体験、被爆後の生活の経験を語り継いでいこうと思ったきっかけ、そして若い世代にどのように戦争について考えてもらいたいか等、その思いを実際に聞くことができました。

その後は、NPO団体のガイドの方々と、平和施設に関するフィールドワークを行いました。

原爆資料館の展示や爆心地の様子、現在も残る被曝遺構の様子を実際に見聞きすることで、ここまでの授業や事前学習では知ることのできなかった原爆の被害の甚大さやそこで実際に生活をしていた人々の様子について、時間をかけて知ることができました。

初日の最後には、夕日が沈みつつある平和公園で「洗足平和祈念式典」を執り行いました。

修学旅行実行委員が考えた詩の朗読と、平和宣言文の読み上げが行われ、最後には学年の生徒と教員一同で作成した千羽鶴の奉納を行いました。

厳かな雰囲気の中、ここまで考え学んできた「平和」の実現のために、自分たちが一人一人行動すべきことについて考えることができた貴重な機会となりました。

2025.11.06

2026年度中学入試 事前登録を開始いたしました

2026年度中学入試の事前登録を開始いたしました。

事前登録を行っていただくことでマイページが作成されます。

出願期間となりましたら、作成されたマイページよりご出願が可能となります。

出願時に事前登録で入力された内容は反映されておりますので、追加の事項の入力のみでスムーズに出願を完了することができます。

なお、事前登録の費用は一切かからず、登録されてもご出願の義務はございません。

事前登録は以下のリンクをクリックしていただくか、上のサムネイルをクリックしてください。

事前登録はこちらのページから行ってください。

皆様の事前登録を心よりお待ち申し上げております。