News & Topics

ニュース&トピックス

一覧

2024.11.14

神奈川県青少年訪中団の報告が校長室で行われました

神奈川県日本中国友好協会が企画し、中国・遼寧省政府が協力する「2024年神奈川県青少年訪中団」に高校1年N.Aさん、S.Kさんが参加し、10月に中国を訪問しました。

訪れた遼寧省瀋陽市、山東省曲阜・青島での経験を校長室で宮阪校長先生に報告しました。

また、この日は、今回の訪中団の団長を務めている神奈川県日中友好協会女性部会会長の岩美惠子氏、同協会副会長の岩和志氏が本校を訪れ、報告に同席されました。

Nさん、Sさんは、瀋陽では瀋陽総領事館の表敬訪問、現地の高校生による日本語スピーチコンテストの参観と高校生交流を行いました。

曲阜・青島では、文化遺産の見学等を通して、中国の歴史と日々発展する中国の今の姿を体感するプログラムに参加しました。

領事館では、「国際系の仕事に興味があったため、外交に関する質問を数多く職員の方々に行うことができました」と生き生きとした表情で語ってくれました。

また、中国における方言についてなど、日ごろ疑問に思っていたことについて質問を行い、現地で多くの収穫を得たようでした。

現地の高校生との交流では、鶴をはじめとした折紙で日本文化についての紹介を行うなど、両国の文化について理解を深めました。

中国の生徒は日本について大変興味があるようで、日本はどんな場所なのか、日本の大学に行くにはどのような学習をすればよいのかなど、積極的な質問があり、互いに情報交換を行いました。

また、若者言葉に関するクイズや日本のダンスを通して友情を深めたと笑顔で語ってくれました。

Nさん、Sさんは、中国でのかけがえのない経験を通して、異文化理解の重要性を理解し、隣人との友情を育み、幅広い視野を得たようです。

洗足学園は、生徒たちのチャレンジを今後も応援していきます。

2024.11.13

書道の作品がアトリウムに展示されています

洗足学園では、感性を伸ばすことは学校教育における重要な要素である考えています。

「音楽」「美術」と並んで高校1年芸術選択の授業で行われる「書道」では、日本における「書」を深く理解し、作品の制作を通して文字の持つ力と美しさを学んでいきます。

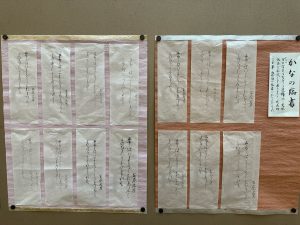

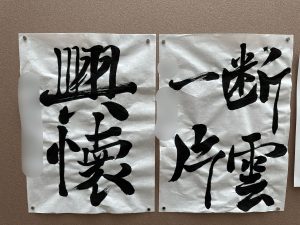

先週からはアトリウムに「選択書道」で生徒たちが書いた「かなの臨書」と、王義之の「蘭亭序」・米芾の「蜀素帖」の臨書が展示されています。

小筆を使用し代表的な古筆である高野切の臨書に取り組んだ文字には、硯に向かう生徒たちの心がよく顕れています。

静寂の中、自分に向き合い、筆をとる生徒たちの姿が文字から伝わってきます。

「蘭亭序」「蜀素帖」からは、太筆を用い、躍動感あふれる書きぶりで表現された文字が臨書されていました。

ことばの持つ意味を解釈し、文字に込める生徒たちの心境が見事に表現されていました。

WEB上ではありますが、「選択書道」で制作した生徒たちの作品をどうぞご覧ください。

2024.11.12

高2 修学旅行レポート 後編

前回に引き続き、本日は高校2年の修学旅行 3日目・4日目の様子をお伝えします。

3日目は終日班別研修を実施しました。

京都の激しいオーバーツーリズムに対応するために、京都市内ではなくあえて京都から出て関西圏一帯を対象としたものとしました。

この班別研修は、以前のNEWS&TOPICSでもお伝えした「京都発 〇〇を幸せにするツアー」と銘打ったビジネスコンテストを兼ねています。

生徒たちは6月から準備をスタートしブラッシュアップを重ねたコンセプトと、そのコンセプトに沿って作った行程を実際に自分たちの足で体験する1日となりました。

どの班も綿密に計画したツアーを楽しみ、大変充実した1日を過ごしている様子が見受けられました。

3日目の夜には各班が自分たちのツアーを宣伝するために制作したCM動画の上映会を実施しました。

各班30秒と決して長いものではありませんでしたが、その短い時間の中で、思いが込められたとてもクオリティの高いものばかりでした。

最終日は、実行委員が企画をしたコース別研修を実施しました。

午前中、生徒たちは「清水焼の絵付け」「染付体験」「西陣織体験」「トロッコ」「和菓子作り」「八橋作り」の6つのテーマに分かれて体験をしました。

どのコースも短い時間の中ではありましたが、充実した体験をすることができました。

午後は各コースごとに嵐山や伏見稲荷、清水寺周辺など京都市内をツアー形式で見学しました。

最後に京都駅へ向かうバスの中では、4月から修学旅行の企画・運営に携わり続けた実行委員へのねぎらいの言葉が飛び交っていました。

洗足学園では、生徒たちが主体的に行事を企画・運営する、自治活動を大切にしています。

自らが企画することにより、その経験を通じて何を学ぶことができるかを考えることができます。

学びを与えられるだけではなく、自らデザインしていく姿勢は、洗足学園の生徒に受け継がれてきたものです。

生徒たちの主体性の結実を見るとともに、これからの夢の実現に向けて力強く学び続けていくことを確信した修学旅行となりました。

2024.11.08

高2 修学旅行レポート 前編

高校2年では、10月22日(火)から25日(金)までの3泊4日の日程で、関西方面への修学旅行を実施いたしました。

実行委員が考えた「伝統を繋ぐ 幸せを紡ぐ みんなで組む」をスローガンに、日本の伝統文化に触れる4日間となりました。

本日は前編として、1日目及び2日目の様子をお伝えします。

初日は、京都駅に到着後、奈良方面に向かいました。

「修学旅行でしかできない体験」をメインテーマとし、奈良では中心部から離れた薬師寺と唐招提寺を訪問しました。

両寺院の見学の際は、奈良時代から残る伝統的な施設を興味深く見る生徒たちの姿が印象的でした。

その後、薬師寺で写経の体験を行いました。

墨を擦り、毛筆で写経をするという非日常的な体験に黙々と取り組んでいました。

初日の最後には薬師寺執事長の大谷徹奘氏による講話を実施しました。

大谷氏の力強い語りに生徒たちは引き込まれていました。

2日目の午前は京都の金剛能楽堂にて「能楽講座」を体験しました。

日本の伝統芸能「能」について、舞い方、能面、衣装、囃子・謡に至るまで、生徒たちが能舞台で実際に体験しながら学び、幽玄なる能の世界を堪能しました。

大徳寺で精進料理の昼食の後、境内の大仙院で抹茶と座禅の体験を行いました。

普段は経験できない日本文化の「わび・さび」に触れる貴重な体験となりました。

午後はいよいよ班別自主研修となります。

生徒たちは各クラスの実行委員が考案したテーマごとに班を作り、そのテーマにあったスポットを訪問しました。

各班ごとに「自分たちしか知らないお気に入りを見つける」をコンセプトに、京都市内のスポットの写真を撮り、その写真を使って夜にはクイズ大会を実施しました。

どの班も普通に歩いているだけではまず気づくことのない、隠れたスポットを発見していました。

次回は3日目と4日目をレポートいたします。

どうぞ、お楽しみに!

2024.11.06

高2 修学旅行事前学習の様子を紹介いたします

昨日まで中学3年修学旅行について連載を行って参りましたが、本日より高校2年修学旅行についてのレポートを行って参ります。

本日は、事前学習の様子を紹介いたします。

先月の修学旅行に向けて、高校2年生は総合的な探究の時間を中心に準備を進めてきました。

修学旅行3日目に班別自主研修を実施いたしましたが、今年度は京都市内のオーバーツーリズムを避けるために、関西圏一円を目的地とした行程を計画しました。

また、単なる班別研修に留まることなく、「京都発 〇〇を幸せにするツアー」を企画するビジネスコンテストとして実施をします。

このビジネスコンテストでは、各班がツアーのターゲットとコンセプトを定め、そのコンセプトに沿ったスポットやアクティビティを盛り込んだ行程を企画し、当日は実際にその行程通りに現地訪問をするというものです。

生徒たちは、コンセプトシートと行程表を作成し、推敲を重ねてツアーを形作っていきます。

また、自分のツアーを宣伝するCM動画の作成を進め、修学旅行当日にはCMの発表会を行います。

実行委員の生徒を中心に企画・運営を行う本校の修学旅行では、コース別研修において、実行委員が訪問先やコースを考え、自らツアーを企画立案したものとなっています。

今年度は6つのコースを実行委員が企画し、京都ならではの体験を多数盛り込んだツアーとなりました。

また、当日の運営も全て実行委員が行いました。

次回は、高校2年修学旅行本編として、当日の様子をレポートいたします。

どうぞ、お楽しみに!

2024.11.05

中3 修学旅行レポート最終回

連載をして参りました中学3年修学旅行レポートも、今回で最終回となりました。

本日は、3日目と最終日の様子をレポートいたします。

3日目は、「フォトアドベンチャー」と題して、長崎市内の自由散策を行いました。

班長が引いたくじによって、何枚かの写真が配られます。

その写真の場所をホテルで調べ、実際に訪れて学ぶという企画です。

どの場所をお題とするかは、生徒実行委員が事前に調べて選定しました。

くじを引いた生徒たちは、写真に写り込んでいる建物や看板をヒントに、それぞれ目的地とコース、交通経路を決め、いよいよ長崎の街に繰り出していきます。

「潜伏キリシタン関連遺産」である大浦天主堂、「明治日本の産業革命遺産」であるグラバー園などの世界遺産はもちろんのこと、坂の多い街ならではの「斜面移送システム」や「グラバースカイロード」といった設備、長崎の歴史を学べる「長崎歴史文化博物館」「亀山社中記念館」など、さまざまな場所を各班で見学しました。

ホテルに戻った後は、各班が見学の結果学んだことを、2問の3択クイズを交えて発表しました。

発表会は白熱し、訪れなかったスポットについても学びを共有し合うことができました。

最終日となる4日目は、ハウステンボスを訪れました。

日本最大級のテーマパークとあって、生徒はどのように回るかを入念にグループで計画してきていたようです。

アトラクションやグルメを堪能し、思い出をたくさんつくることができました。

空港に向かうバスの中では、クラスの実行委員をねぎらう感謝の声が飛び交っていました。

生徒たちはこの4日間を通じて、戦争の悲惨さと平和の尊さ、長崎の豊かな歴史と文化を直接学び、将来につながる多くの知見を得ることができました。

今後、現地で学んだことを言語化し、生徒同士、また保護者に対して共有する事後学習会を計画しています。

その様子についても、レポートして参りますので、どうぞお楽しみに。

2024.11.01

中3 修学旅行レポート2日目

昨日に引き続き、本日も中学3年修学旅行レポートをお届けいたします。

本日は2日目の様子をご紹介いたします。

2日目の行程は、NPO法人の方々にガイドをお願いし、平和公園から浦上天主堂、城山小学校を巡るピースツアーから始まりました。

原爆の熱線によって焦げた頬をしたマリア像「被爆マリア」や、爆心地に最も近い国民学校であった城山国民学校の被爆校舎の壁面に残る焦げ痕など、原爆の直下にあった人々の痛みを今に伝える資料の数々を見ることができました。

その後、現地の中学校との平和交流会を行いました。

この平和交流会は、両校の生徒実行委員が計画し、準備してきたものです。

1学期から幾度もオンラインで話し合い、平和に関連するテーマを決めて探究学習を行い、その成果を発表しました。

普段は、長崎と神奈川という遠く隔たった地で学んでいる生徒たちですが、社会を見つめ直し、平和の重みを考える経験を共有することができました。

共に平和について考えたことが互いの胸に残り、新しい世代が築いていく平和の一歩になることでしょう。

次に向かったのは長崎大学です。

長崎大学では、長崎大学核兵器廃絶研究センターで、核不拡散の研究をされている樋川和子先生にご講演いただきました。

「なぜ人間は戦争をやめられないのか」というテーマについて、先生から投げかけられる様々な問いに、生徒も次々に手を上げて発言し、考えを深めている様子でした。

「核兵器が廃絶されればよいのではなく、そのような究極の暴力の必要がなくなる世界を目指すべきだ」という樋川先生の訴えに、生徒たちが頷いているのが印象的でした。

次なる行き先は、移動中のバスの中で担任からサプライズ発表された日本三大夜景の一つ、稲佐山です。

夕日と夜景の両方が楽しめる絶好のタイミング「トワイライトタイム」に稲佐山に到着した生徒たちは、稲佐山からの絶景を見ることができました。

きっと一生の思い出として刻まれたことでしょう。

2024.10.31

中3 修学旅行レポート1日目

本日のNEWS&TOPICSでは、中学3年の修学旅行初日の様子をお伝えいたします。

中学3年では、3泊4日の日程で長崎県を訪れました。

先日のNEWS&TOPICSでもお伝えしましたように、「PIECE to PEACE 」のスローガンを掲げた実行委員たちは、長崎の地でしかできない平和学習について、連日打ち合わせを重ね、様々な意見を出し合ってきました。

1日目は、原爆資料館にて被爆者のお話をうかがった後、原爆の惨禍の痕が残る資料を見学しました。

79年前の8月9日に実際に経験されたお話をうかがい、その悲惨さはもちろんのこと、原爆の熱線や爆風によって一瞬にして焦土と化した街には、私たちと何ら変わりない一つ一つの暮らしがあったことを想像せずにはいられませんでした。

被爆者の経験を肉声でお聴きすることの叶う最後の世代として、生徒たちは平和を希求することが、自分の命や他者の命を大切にすることに等しいと胸に刻んだようです。

その後、平和祈念像の前に移動し、代表の生徒が「折鶴の塔」に昨年度の彩羽祭で来場者にも折っていただいて完成させた千羽鶴を奉納しました。

お話しくださった被爆者の方は、核兵器廃絶のために活動する高校生平和大使の言葉を引用し、「私たちは微力だが無力ではない」と訴えかけられました。

平和祈念像の前での黙祷は、戦争によって亡くなった方々への哀惜の念を捧げると共に、自分にできる「微力」とは何かを自らに問う時間となりました。

2024.10.30

中1 総合的な探究の時間にハロウィンを楽しみました

本校では、各学年ごとのテーマに沿った形で総合的な探究の時間を利用した学びを行っています。

中学1年のテーマは「国際理解」です。

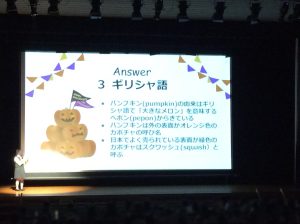

「彩羽祭」(文化祭)の調査・発表に続いて、国際理解学習の一環としての「異文化体験」を「ハロウィン」をテーマに体感し、楽しみました。

今回の「ハロウィン」体験は、生徒有志による実行委員「ハロウ委員」による企画・運営にて行われました。

短い準備期間にも関わらず、多くの企画を立案して、当日を迎えました。

脚本・演出等すべて実行委員が行った演劇やクイズ大会、また、ELL英語教員・帰国生たちが実体験したハロウィン体験などを通じて、ハロウィンの風習・歴史、世界各国での実際の様子などを学びました。

楽しいイベントのみで終わるのではなく、経験者の実体験を踏まえて、本校ならではの「国際理解」学習イベントにしようと、工夫が凝らされた各企画でした。

イベント後半では、思い思いの仮装をした生徒たちが、クイズやゲームが用意された校舎内の各施設を巡りました。

この企画も、生徒実行委員が企画・準備したものです。

参加した生徒たちの学習時の眼差しや、校内巡りの際の笑顔はもちろんのこと、学年生徒全員のためにイベントを準備・運営してくれた実行委員の献身的な姿が大変印象的でした。

2024.10.28

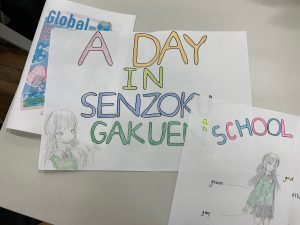

中2 「Global Village」事前学習の様子を紹介いたします

先週2泊3日の日程で中学2年生が取り組んだ宿泊行事の「Global Village」。

本日は、その「Global Village」に向けて実施された事前準備学習の様子を紹介いたします。

「Global Village」の目的の一つに、英語を宿泊行事の中で学ぶ研修という範囲に留まることなく、「世界共通言語である英語を通して母国語の異なる人々との意思疎通を図り、国際交流への興味を高めること」というものがあります。

そのための事前準備として、この日は英語でのプレゼンテーションの練習を行いました。

自分について、また洗足学園での生活についてを英語で紹介するというもので、文化の異なる人々に対してどのように伝えれば分かってもらえるかを、各自が楽しみながら考える姿が大変印象的でした。

「これで分かってもらえるかな」、「もっと絵をこうした方が伝わりやすいかな」と笑顔で試行錯誤する姿からは、生徒たちの言語を超えたところにあるコミュニケーションの根源的な姿勢を感じることができました。

2024.10.24

中1 「自由研究発表会」の紹介をいたします

本校では、中学3年時にこれまでの探究学習への取り組みの集大成として「研究論文」を執筆しています。

その通過点として、中学1・2年時に、自身の興味・関心に基づいて調査を行い、その成果を資料にまとめて発表する等、様々な取り組みを行っています。

夏休み中に自由研究を行った中1生たちは、「彩羽祭」(文化祭)終了後、パワーポイント等の発表用資料や原稿をまとめました。

その後、クラス内発表と互いの評価を経て、各クラスの代表者を選出しました。

リハーサル等の準備が生徒実行委員によって進められ、この日、学年の生徒全員を評価者とした、代表生徒たちによる「自由研究発表会」本番を迎えました。

発表タイトルは、以下の通りです。

・パズル「ハノイの塔」において世界はいつ滅ぶのか

・音声合成について

・スイカをドライアイスと共に置くとどうなるか

・豆腐はなぜ浮くのか

・雨女について ~雨女は本当にいるのか~

・こんにゃくに含まれる炭酸ナトリウムと野菜に含まれるクロロゲン酸による化学反応

・夏の暑さを吹き飛ばそう! 令和VS江戸の夏対策

・天体望遠鏡の仕組みについて調べる

・人は本当に月に住めるのか

・髪は何でダメージを受けるのか?

・停電時に一番役立つ飲み物は?

・聞こえない人と手話

対照実験や調査結果等を比較・数値化し堂々と発表する姿は、その後の論文執筆に期待が感じられるような内容でした。

また、写真や動画を用いて発表資料を作成する等、パソコンを自由自在に操っていました。

代表生徒たちの発表後には、評価者である中1生たちから質問や感想が活発に投げかけられました。

発表会終了後、宮阪校長先生より講評をいただきました。

伸び盛りの中1生たちの成長が垣間見れた1日となりました。

2024.10.23

修学旅行実行委員が校長室を訪れました

昨日より中学3年、高校2年の2学年の修学旅行が行われています。

中学3年生たちは九州の地を、高校2年生たちは関西の地を、共に3泊4日の日程で訪れます。

その修学旅行を前にした先週、中学3年・高校2年の修学旅行実行委員の生徒が校長室を訪問しました。

それぞれの生徒がこれまでの取り組みを宮阪校長先生に報告し、実行委員制作の「旅のしおり」を手渡しました。

中学3年の修学旅行の大きな柱の一つが「平和学習」です。

長崎平和公園で行う「洗足平和祈念式典」は、企画立案から打ち合わせ、当日の進行の段取りまで、すべて実行委員の生徒たちが準備をしてきました。

実行委員長・副委員長の生徒は、「新しい視点で平和を考えていきたいです。」「学びもレクリエーションも両立した修学旅行にしたいです。」と力強く語ってくれました。

一方、高校2年の修学旅行の注目のテーマは「〇〇を幸せにする京都発ツアー」」と称したビジネスコンテストです。

メインテーマである「日本文化の理解」を1日目・2日目で歴史ある名所旧跡を訪れて体感した後、3日目には京都を飛び出し、全48のクラスを超えた班でそれぞれがツアーのコンセプトを考え、「子ども連れでも楽しめるツアー」「ハラールを盛り込んだ外国人も楽しめるツアー」などそのコンセプトに合うような内容を組み込み、京都以外の地を巡ります。

どれも個性溢れるツアーばかりであり、そのツアーのPRとして旅行前に下地を制作したCMの完成を目指します。

このビジネスコンテストをどのように修学旅行で実現するか、高校2年では、0から全て実行委員を中心として生徒たちが組み立てました。

両学年とも、一生の思い出となる素晴らしい旅になることを期待しています。

2024.10.22

ハロウィンの飾りつけがミネルヴァカフェを彩っています

ようやく秋らしい清々しい気候になった今日この頃、本校では、ハロウィンの飾りつけが校内を彩っています。

本日は、その様子を紹介いたします。

Minerva Cafeには、ジャック・オー・ランタンを中心に、ハロウィンマム(大きな鉢)、ガーデンマム ジジ(小さな鉢)、ソラナムパンプキン(かぼちゃのような木)が飾られました。

ソラナムパンプキンの花言葉の一つに「広い心」というものがあります。

この植物の形状や特性に深く結びついている花言葉で、丸くてどっしりとした姿は、まるで何事も受け入れるような包容力を感じさせます。

この姿が「広い心」という花言葉の由来です。

多種多様で幅広い価値観を持つ者が集う学び舎の中で、生徒たちにはその価値観を認め合い、尊敬し合う「広い心」を養ってもらいたいと願います。

通りかかる生徒たちからは、「かわいらしいね!」との声が聞こえてきました。

洗足学園は、校舎前に鯉幟が飾られる端午の節句や、校舎内に願いを込めた短冊を結び付けた笹が飾られる七夕、Minerva Cafeに雛人形が飾られる雛祭り、など季節が感じられる学園です。

この飾りつけに、生徒たちは秋の季節を感じ、心躍っている様子でした。

2024.10.21

スプツニ子!氏の講演会を行いました

10月16日、洗足学園創立100周年記念行事の日の午後に特別講演として、アーティストのスプツニ子!氏(以下、先生)による講演会が行われました。

大講堂・小講堂に中学1年から高校2年までの生徒たちが集いました。

先生は、ロンドン大学インペリアル・カレッジ数学部を卒業後、イギリス ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで修士課程を修了、その後マサチューセッツ工科大学メディアラボ助教、東京大学生産技術研究所特任准教授を歴任され、株式会社Cradle代表取締役社長・東京藝術大学デザイン科准教授、また3歳のお子さんの母親でいらっしゃいます。

はじめに、先生は自らの半生を紹介され、アートとデザインの道を志すきっかけと現在行っている活動を話されました。

本日のテーマは「スペキュラティブ・デザイン」です。

多様な未来を問題提起・思索するデザインのことです。

ご自身の作品を例に、科学やテクノロジーにおける多様性の大切さを語られました。

「女性は自分の能力を低く見積もる傾向があることを意識して、自信をトップアップしていきましょう。」と力強く生徒たちに呼びかけられた先生。

自己肯定感をあげるエクササイズを紹介していただくなど、生徒たちへ具体的なアドバイスをくださいました。

生徒たちは、憧れの面持ちで先生を見つめ、そのお話を漏らすことなく吸収している様子でした。

質疑応答も積極的に行われ、生徒たちの質問に先生は一つ一つ丁寧に答えてくださいました。

講演後、自分の生き方に自信を持ち、これからの学園生活をより充実したものにしていこうという生徒たちの決意が感じられた講演会となりました。

2024.10.18

創立100周年記念行事を行いました

洗足学園は、10月13日で創立100周年を迎えました。

夕刻に日本武道館で行われる「創立100周年記念式典」を控え、16日の午前・午後に中学高校校舎において「創立100周年記念行事」を開催いたしました。

この日、まず初めに登壇したのは宮阪校長先生です。

挨拶の中で、校長先生は創立者である前田若尾先生の熱い想いと、「自立・挑戦・奉仕」の精神を受け継いできた洗足の歩み、そして今日から挑戦を恐れず前に進む新しい洗足が始まることを語られました。

生徒たちは、校長先生をまっすぐに見つめ、その話を心に刻んでいました。

次に会場である大講堂では、100周年を記念して洗足学園音楽大学ミュージカルコースが制作・上演した「前田若尾物語」が上映されました。

大正時代にタイムスリップした現代の高校生が、若い女性の教育に人生をかける前田若尾先生に出会い、戦争や関東大震災という危機を乗り越え洗足学園を創立していく前田先生と共に激動の時代を歩むというストーリーのミュージカルに、生徒たちの目は釘付けになっていました。

休憩をはさみ、創立100周年記念講演として、創立者の前田若尾先生とゆかりの深い霊南坂教会の主任牧師である後宮敬爾先生先生にお話しをしていただきました。

テーマは「危機を機会にする生き方」です。

後宮先生は、創立者の前田若尾先生をはじめ、エイズカウンセラーとしてその生涯を捧げた元関西学院大学神学部准教授の榎本てる子さん、ノートルダム清心学園元理事長の渡辺和子さんの3人の女性の生き様を紹介されました。

前田先生も、榎本さん・渡辺さんも大切な存在を人生の中で失いましたが、しかしその中で自分が愛されていることを知り、「生きる」ということを考え、その人生を大切なもののために捧げる決意をしました。

「危機の時にどう生きるかが、人間としての価値を決めます」と後宮先生は語られました。

「生きるということは『種を蒔くようなもの』、美しいものを蒔いて生きることで、人生を振り返った時、美しいものが咲き、実っている。」と生徒たちにメッセージを送られました。

生徒たちには、明日からの新たな100年に向け、愛されていることを知り、美しく誇りを持った生き方をしてもらいたいと思います。

2024.10.17

創立100周年記念式典が挙行されました

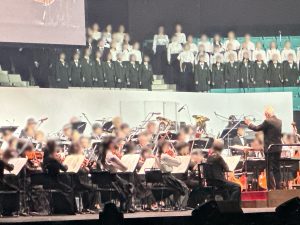

創立100周年を迎える本学園は、10月15日・16日の2日間に渡って日本武道館にて「創立100周年記念音楽祭・記念式典」を挙行いたしました。

本日は、16日に行われた記念式典の様子を紹介いたします。

この日、中学・高校の生徒・ご家族をはじめ、幼稚園から大学院までの洗足学園各校の園児・児童・学生とそのご家族、教職員、卒業生、関係者が日本武道館に集いました。

アリーナ席から2階席まで着座した皆さんの視線が舞台のスクリーンに向けられると、2020年の東京オリンピックの演出・運営・音楽を担ったチームの協力により制作された舞台演出の中、洗足学園のこれまでの100年間が凝縮された映像が、『FINAL FANTASY Series : Prelude』の曲と共に映し出されました。

式典の総合司会を務めるのは、本校の卒業生で歌手・アーティストの平原綾香さんです。

そして、オーケストラの指揮を務めるのは、日本が誇る世界的指揮者であり、洗足学園音楽大学芸術監督・特別教授の秋山和慶先生です。

秋山先生の指揮のもと、中学・高校のフィルハーモニー管弦楽団の選抜メンバーの生徒たちも加わった洗足学園特別オーケストラが演奏する中、全参列者による校歌の斉唱が行われました。

オープニングからSCENE4まで、全5幕からなる式典では、音楽に満ち溢れる洗足学園ならではプログラムが展開されました。

平原さんの代表曲『Jupiter』をはじめとした歌唱、プロダンスリーグ「D.LEAGUE」で2連覇を遂げた「KADOKAWA DREAMS」による圧巻のパフォーマンス、現代邦楽からアニメソングまでを組み込み特別バージョンとして中学高校合唱部の生徒たち、フィルハーモニー管弦楽団の生徒たちも加わった「威風堂々」の演奏など。

どのプログラムも、この日、日本武道館に集った洗足ファミリーの観客の心を打つ素晴らしい演奏・パフォーマンスでした。

この場にいる誰もが、次の100年に向けて「挑戦」の気持ちを新たにした日となりました。

次回は、この日の午前・午後に中学高校校舎で行われた「創立100周年記念行事」の様子をお届けします。

2024.10.15

11月学校説明会の予約受付を開始しました

本日午前9時より、一般生対象学校説明会及び帰国生対象学校説明会の予約受付を開始いたしました。

本校では、11月16日(土)に一般生対象学校説明会を、11月15日(金)に帰国生対象学校説明会を開催いたします。

説明会では、校長によるご挨拶・学校説明、担当者による入試説明を行う予定です。

また、説明会終了後にご希望の方を対象とした授業見学・校舎見学も実施いたします。(帰国説明会では帰国生英語授業の見学も実施いたします。)

ご予約はmiraicompassよりお申込みいただけます。

一般入試志望者対象学校説明会

開催日

2024年11月16日(土)

開催時間

説明会:10:00~11:00 校舎見学:11:00~11:45

※予約が満席となった場合は、追加で小講堂において、臨時説明会を行います。

その場合の時程は以下の通りです。(説明会の内容は、大講堂での説明会と同内容となります。)

校舎見学:10:00~10:45 説明会:11:00~12:00

定員 400組1,200名

集合場所:洗足学園中学高等学校 大講堂

参加対象:本校の一般入試受験をお考えの受験生・保護者

説明会内容

・学校長ご挨拶、学校説明

・生徒学外活動発表

・2025年度一般入試について

※ 校舎見学は自由見学形式でのご案内となります。

帰国入試志望者対象学校説明会

開催日

2024年11月15日(金)

開催時間

説明会: 10:00~11:15 授業・校舎見学:11:15~12:00

定員 150組600名

集合場所:洗足学園中学高等学校 大講堂

参加対象:本校の帰国生入試受験をお考えの受験生・保護者

説明会内容

・学校長ご挨拶

・洗足学園の帰国生教育について

・2025年度帰国生入試について

※ご希望の方は授業見学・校舎見学のご案内をいたします。

ご予約にあたって:

・より多くの皆様にご参加いただけるよう、当日ご参加いただける人数を一般説明会は1家庭最大3名、帰国説明会は1家庭最大4名とさせていただきます。

・予約の変更はマイページより行ってください。

・参加回の変更は、予約状況によっては行うことができないこともございます。

・キャンセルをする場合は、miraicompassで手続きをお願いします。

学校説明会の申し込み方法

予約受付開始

2024年10月15日(火)AM9:00

予約受付終了

一般説明会 2024年11月16日(土)AM8:30

帰国説明会 2024年11月15日(金)AM8:30

※先着順のため、残席がなくなった時点で予約を終了いたします。

お申込みに関して

1. miraicompassよりお申込みいただけます。こちらのページの最下段の「お申し込みはこちら」ボタンより専用サイトに接続してください。

2.受付完了後、学校説明会参加通知メールが届きます。当日はプリントアウトしたもの、もしくは携帯電話の画面を係の者にお見せください。

3.キャンセル待ちは承りません。

予約の変更に関して

・予約の変更はマイページより行ってください。

・参加日、参加回の変更は、予約状況によっては行うことができないこともございます。

キャンセルに関して

・キャンセルはmiraicompassで手続きをお願いします。

当日に関するご注意

・発熱や風邪の症状がある場合は、当日のご来校を見合わせてください。

・集合時間までに、中学高校校舎2階大講堂にお越しください。

・個別相談会はございません。(校舎見学の際に見学担当者にご質問ができます。)

個人情報について

・お申し込み時にご入力いただいた個人情報につきましては、学校説明会への参加目的に限り使用いたします。

2024.10.11

11月学校説明会のお知らせ

11月16日(土)に一般生対象学校説明会を、11月15日(金)に帰国生対象学校説明会を開催することが決定しました。

説明会では、校長によるご挨拶・学校説明、担当者による入試説明を行う予定です。

また、説明会終了後にご希望の方を対象とした授業見学・校舎見学も実施いたします。(帰国説明会では帰国生英語授業の見学も実施いたします。)

ご予約はmiraicompassよりお申込みいただけます。

一般入試志望者対象学校説明会

開催日

2024年11月16日(土)

開催時間

説明会:10:00~11:00 校舎見学:11:00~11:45

※予約が満席となった場合は、追加で小講堂において、臨時説明会を行います。

その場合の時程は以下の通りです。(説明会の内容は、大講堂での説明会と同内容となります。)

校舎見学:10:00~10:45 説明会:11:00~12:00

定員 400組1,200名

集合場所:洗足学園中学高等学校 大講堂

参加対象:本校の一般入試受験をお考えの受験生・保護者

説明会内容

・学校長ご挨拶、学校説明

・生徒学外活動発表

・2025年度一般入試について

※ 校舎見学は自由見学形式でのご案内となります。

帰国入試志望者対象学校説明会

開催日

2024年11月15日(金)

開催時間

説明会: 10:00~11:15 授業・校舎見学:11:15~12:00

定員 150組600名

集合場所:洗足学園中学高等学校 大講堂

参加対象:本校の帰国生入試受験をお考えの受験生・保護者

説明会内容

・学校長ご挨拶

・洗足学園の帰国生教育について

・2025年度帰国生入試について

※ご希望の方は授業見学・校舎見学のご案内をいたします。

ご予約にあたって:

・より多くの皆様にご参加いただけるよう、当日ご参加いただける人数を一般説明会は1家庭最大3名、帰国説明会は1家庭最大4名とさせていただきます。

・予約の変更はマイページより行ってください。

・参加回の変更は、予約状況によっては行うことができないこともございます。

・キャンセルをする場合は、miraicompassで手続きをお願いします。

学校説明会の申し込み方法

予約受付開始

2024年10月15日(火)AM9:00

予約受付終了

一般説明会 2024年11月16日(土)AM8:30

帰国説明会 2024年11月15日(金)AM8:30

※先着順のため、残席がなくなった時点で予約を終了いたします。

お申込みに関して

1. miraicompassよりお申込みいただけます。こちらのページの最下段の「お申し込みはこちら」ボタンより専用サイトに接続してください。

2.受付完了後、学校説明会参加通知メールが届きます。当日はプリントアウトしたもの、もしくは携帯電話の画面を係の者にお見せください。

3.キャンセル待ちは承りません。

予約の変更に関して

・予約の変更はマイページより行ってください。

・参加日、参加回の変更は、予約状況によっては行うことができないこともございます。

キャンセルに関して

・キャンセルはmiraicompassで手続きをお願いします。

当日に関するご注意

・発熱や風邪の症状がある場合は、当日のご来校を見合わせてください。

・集合時間までに、中学高校校舎2階大講堂にお越しください。

・個別相談会はございません。(校舎見学の際に見学担当者にご質問ができます。)

個人情報について

・お申し込み時にご入力いただいた個人情報につきましては、学校説明会への参加目的に限り使用いたします

2024.10.08

中3修学旅行実行委員が校長室を訪問しました

今月は中学3年、高校2年の2学年の修学旅行が予定されています。

中学3年生たちは九州の地を、高校2年生たちは関西の地を、共に3泊4日の日程で訪れます。

その修学旅行を前に、中学3年の修学旅行実行委員の生徒が校長室を訪問しました。

実行委員長・副委員長の生徒がこれまでの取り組みを宮阪校長先生に報告し、実行委員制作の「旅のしおり」の原稿を依頼しました。

中学3年の修学旅行の大きな柱の一つが「平和学習」です。

長崎の平和公園で行う「洗足 長崎平和式典」は、企画立案から打ち合わせ、当日の進行の段取りまで、すべて実行委員の生徒たちが準備をしてきました。

これまで「Peace to peace」をスローガンに平和学習を進めてきた生徒たち。

平和への祈りを込めて折鶴を献じるセレモニーには、特に力を入れていると実行委員長は語ります。

この他にも、長崎の各所を訪れるフィールドワークが予定されています。

道が狭く起伏に富んだ長崎ならではの移動設備として整備された「斜面移送システム」を実際自分たちの目で確かめてみたいと、その抱負を話してくれました。

現地でなければ得られない学びを行い、一生の思い出となる素晴らしい旅になることを期待しています。

2024.10.04

高1 卒業生によるキャリア講演会を行いました

昨日の中学2年での卒業生講演会に続き、本日は高校1年での卒業生講演会の様子をお伝えいたします。

高校1年では、キャリア教育の一貫として、卒業生で小児科医のY.Kさんを迎え、講演会を実施いたしました。

Yさんは、東京大学の文科三類に進学した後、進学振り分け制度で大学3年で医学部医学科に進みました。

講演では、中高時代、大学時代に何を考え、どのように過ごしていたか、そして現在何を考え、どうしていきたいかという、自身のキャリアに関するお話をしてくれました。

Yさんは、中高時代の海外研修や学外活動への挑戦を通し、経験の蓄積や広がった視野によって、自己のキャリアが築かれていったということに気付いたと語ってくれました。

「受け身でいても始まらないと痛感した」と聴講した高1生は感想を述べていました。

また、Yさんが大学で取り組んでいた様々な活動の話も、生徒たちには大きな刺激になったようです。

「夢は職業でなくてよい」ということや、「キャリアというのは二股に分かれる道の連続ではなくて『幹』から生える『枝』であり、合わないなと思ったら『幹』に戻ってまた別の『枝』を伸ばせばよい、だから今はしっかりとした『幹』を育てることが大事」など、Yさんは多くのアドバイスを生徒たちに贈ってくれました。

高1生たちは、Yさんの講演を通じて、キャリアについてさらに一歩踏み込んで考えるきっかけを得たようでした。

洗足学園は、生徒たちが自らの力で自分の人生を切り拓ける力を育成していきます。