News & Topics

ニュース&トピックス

学園の最新情報はこちらをご覧ください。

2026.02.20

高1 探究学習 生徒たちの報告 前編

これからの世界は、AI(人工知能)の活用がより一層進み、社会活動になくてはならないものとなっていくことは、言うまでもありません。

そのAIを有効利用していく力も、これからの時代を生き抜いていく生徒たちに求められる能力の一つと言えます。

高校1年では、1年を通して、AIに関する理解を深め、活用していく能力を育成していく探究授業を行っています。

今回は2回に渡り、昨年9月より取り組んだ探究学習の中から「地理」「国語」「生物」「化学」における学習について、報道委員の生徒たちの体験報告を掲載いたします。

前編の今回は「地理」と「国語」です。

生徒たちの報告から、どのような授業が行われ、その中から何を学びえたのかをご理解いただければと思います。

○地理「生成AI×地理で考える横浜の未来」

地理を探究するコースでは、GISやGoogle Earthなどのツールの操作を学び、各々横浜市の地理に関する問いを立てました。

班での発表に向け、Geminiを活用して問いを深めたり資料を読み解いたりした経験は、非常に新鮮でした。

特に印象的だったのは初めてのフィールドワークです。

普段見慣れた景色でも、意識して視点を少し変えるだけで新たな発見があると気づけたことは大きな収穫でした。

今回身につけたデジタルツールの技術と、日常に潜む「問い」を見つける多角的な視点は、今後の研究論文のテーマ設定や執筆において、非常に有用な武器になると確信しています。

報告:Y.Sさん

○国語「生成AI×文学」

国語科の探究活動では、「AIが登場する物語を執筆する」という条件のもと、生成AIを活用した文学創作を行い、AI時代における文学のあり方について考察しました。

実際にAIを用いて小説を執筆する中で、AIは文章構成や語彙選択、文体の再現といった点で高い能力を発揮する一方、感情の揺れや、書き手がどのような思いでその言葉を選んでいるのかといった内面的な部分までは完全に担えないことに気づきました。

この探究を通して、文学とは単に整った文章を生み出すことではなく、人間の経験や思考、迷いが反映される表現であることを改めて実感しました。

今後は、AIを創作を代替する存在としてではなく、自分の考えを深めたり視点を広げたりするための補助的な存在として活用しながら、より主体的に言葉と向き合っていきたいと考えています。 報告:M.Kさん

2026.02.19

中2 英語レシテーションコンテストを実施しました

2月12日、中学2年生英語レシテーション(暗誦)コンテストの決勝大会が開催されました。

生徒・教員による採点の結果、予選大会を勝ち進んだ一般生・帰国生の代表生徒が大講堂ステージに登壇し、努力の成果を披露しました。

決勝大会は、生徒有志の実行委員による運営のもと、一般生・帰国生の2部構成にて実施されました。

一般生の部では、ロバート・フロスト「The Road Not Taken(選ばれざる道)」もしくはエマ・ワトソンによる国連スピーチ「HeForShe」のいずれかを選択してスピーチを行いました。

帰国生の部では、特にテーマを定めずに、自身の主張を発表しました。

ファイナリストたちによる堂々たるスピーチが、生徒・保護者・教員の前で披露されました。

一般生・帰国生問わず、文意をしっかりと理解した上で、身振りを交えた素晴らしいスピーチでした。

一般生が暗誦した「The Road Not Taken」「HeForShe」を掲載いたします。

「The Road Not Taken」

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in a wood, and I—

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.

【日本語訳】

黄色い森の中で、道が二つに分かれていた。残念ながら、両方の道を行くことはできない。一人の旅人として、私は長い間そこに立ち、一方の道が草むらの中に折れ曲がっている先まで、できる限り遠くを見渡した。

それから、もう一方の道を選んだ。見たところ同じくらい美しく、おそらくこちらの方が良い気がした。なぜなら、そこは草が茂り、誰かが通るのを待っているようだったから。(もっとも、そこを通る人の数にしてみれば どちらも同じようなものだったのだけれど)

その朝、二つの道は同じように横たわり、踏みつけられて黒くなった落ち葉もまだなかった。

ああ、最初の道はまたの日のためにとっておこう!けれども、道が次の道へとつながっていくことを知っていたので、私がまたここに戻ってくることはないだろうと思っていた。

いつかどこかで、長い長い月日が流れたあとに、私は溜息をつきながら、こう話すだろう。「森の中で道が二つに分かれていた、そして私は・・・ 私は人があまり通っていない道を選んだ。それが、これほどまでの大きな違いを生んだのだ」と。

「HeForShe」

I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality and to do this we need everyone involved. … (中略)

You might be thinking, “Who is this Harry Potter girl?” And what is she doing speaking at the UN. It’s a really good question. I have been asking myself the same thing. All I know is that I care about this problem. And I want to make it better. … (中略)

In my nervousness for this speech and in my moments of doubt, I’ve told myself firmly—if not me, who? If not now, when. If you have similar doubts when opportunities are presented to you, I hope that those words will be helpful.

Because the reality is that if we do nothing, it will take 75 years, or for me to be nearly a hundred before women can expect to be paid the same as men for the same work. 15.5 million girls will be married in the next 16 years as children. And at current rates, it won’t be until 2086 before all rural African girls can have a secondary education. … (中略)

I am inviting you to step forward, to be seen and to ask yourself if not me, who? If not now, when? (中略)

Thank you.

【日本語訳】

私は皆さんに呼びかけています。皆さんの協力が必要だからです。男女の不平等を終わらせるために全員の参加が不可欠です。

あなたは、このハリーポッターの女の子は何者なのだ?と思われているかもしれません。国連で何をしてるのだ?と。それはたいへん良いご質問です。私も同じことを自問してきました。私が分かってるのは、ただこの問題に関心があり、より良くしたいということです。

このスピーチへの緊張と疑念が沸いたとき、こう自分に強く言い聞かせました。私じゃなかったら、誰が? 今じゃなければ、いつ?と。あなたに機会が訪れたとき同じような疑問があるなら、今日のスピーチがお役に立つならば幸いです。

なぜなら、現実には、もし私たちが何もしなければ、男性と同じ仕事をして同じ報酬を女性が期待できるようになるまで、75年、私が100歳になるまでかかるでしょう。1550万人の少女たちが子どものまま今後16年間に結婚します。現状のペースのままだと2086年まで、アフリカのすべての少女達への中等教育ですら実現しません。

あなたも前へと進み表へ出て、こう自分に問いかけて下さい。自分でなければ誰が?今でなければいつ?と。

ありがとうございました。

2026.02.18

2月後半のアトリウム展示作品を紹介いたします

先週のNEWS&TOPICSでは、2月前半にアトリウムに展示されました中学2年の美術授業で制作された「飾りレリーフ」を紹介いたしました。

本日は、2月14日(土)から展示された2月後半の生徒たちの作品を紹介いたします。

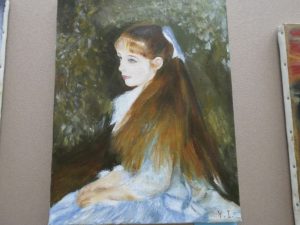

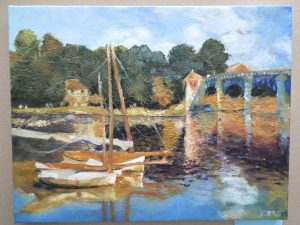

現在展示中の作品は、高校1年で芸術の授業に美術を選択した生徒たちが描いた「油彩模写」です。

高校1年では、生徒たちは芸術選択として「美術」「音楽」「書道」から1科目を選択し、実践を通して芸術への理解を深めていきます。

「油彩模写」では世界の名画を模写することで、構図や油絵での表現技法を学び、実践しました。

その表現力と技術力の高さには、目を見張るものがありました。

アトリウムを通る生徒たちは、立ち止まり、高1生の描いた作品を一点一点丁寧に鑑賞していました。

WEB上ではありますが、どうぞ生徒たちの力作をご覧ください。

2026.02.17

エッセイコンテスト受賞者が校長室を訪れました

昨年、2つの英語エッセイコンテストに入賞し、NEWS&TOPICSでもその快挙を掲載をいたしました高校2年S.Lさんが校長室を訪問し、宮阪校長先生に報告を行いました。

Sさんが受賞したエッセイコンテストは「John Locke Institute Essay Competition」と「IIBCエッセイコンテスト」です。

「John Locke Institute Essay Competition」は、オックスフォード大学およびケンブリッジ大学の教授陣が関わる教育機関 John Locke Instituteが主催する、世界的に有名な高校生向け英語エッセイコンテストです。

世界中の中高生が、哲学・政治・経済・歴史・心理学・神学などの分野からテーマを選び、2,000語以内の英語エッセイを執筆します。

Sさんは、「客観的だと信じている世界は本当にあるのか」「自分の感覚を本当に信用できるのか」について論を展開し、エッセイを書きあげました。

一方、「IIBCエッセイコンテスト」は、「つながる心、広がる世界、コミュニケーションを通じた響き合い」というテーマに沿って、経験から得た気づきや考えをもとに、500〜700語の英文エッセイを応募するものです。

今年度は、個人部門において全国224校から433の作品が応募され、Sさんは「聴覚に障がいのあるダンサーとの出会いをきっかけに、言葉を超えた心のつながりを学んだ自らの経験」をこのエッセイに綴り、見事優秀賞に輝きました。

元々興味があった人間の心理についてより深めていきたいと思ってエッセイに挑戦したと校長室で語ってくれました。

英語ディベート研究会でも活躍しているSさんは、将来は海外大学進学も視野に学びを深めていきたいと抱負を語ってくれました。

今後の益々の活躍を期待しています。

2026.02.16

入学予定者オリエンテーションが行われました

2月14日(土)、4月より洗足学園の新たな家族になる入学予定者のオリエンテーションが開催されました。

宮阪校長先生による挨拶からスタートし、次年度体育祭実行委員長の生徒による行事紹介、生徒会長と中学1年生の生徒たちによる制服紹介、各教科の先生たちによる授業紹介など、様々な角度から具体的な学園生活がわかる説明が行われました。

制服紹介のパートでは、制服を品位を持って美しく着こなす中1生たちの姿と、生徒ならではの目線でわかりやすく解説をする生徒会長を、憧れの表情で見つめる児童たちの姿が大変印象的でした。

オリエンテーションを通して、児童たちは4月からの自らの姿を想像し、期待に胸膨らむ表情で耳を傾けていました。

この日は、オリエンテーション終了後、生徒たちによる校舎紹介がツアー形式で行われました。

これまでは受験生として見つめていた校舎を、4月から自らが学ぶ学び舎として新たな視点で見つめる機会にしてほしいという願いを込めて、新企画として行われました。

ナビゲートした在校生たちは、学業や行事をこの校舎でどのように取り組んでいるのか、エピソードを交えて語ってくれました。

このオリエンテーションを通して、児童たちは洗足学園での生活を具体的にイメージし、入学に向けて決意を新たにしているようでした。

真新しい制服に身を包んだ入学予定者の皆さんと入学式の日にお会いできることを、心より楽しみにしております。

2026.02.13

中2 哲学対話への取り組み 第2弾

先月のNEWS&TOPICSで紹介いたしました「哲学対話」への取り組み。

本校では、現代社会の中で生きていく力を育むため、「答えのない問い」について考える「哲学プログラム」を各学年で実施しています。

本日は、中学2年での取り組みの続編をお伝えいたします。

これまで、生徒たちは「対話」とは何かを学び、「哲学対話」における、以下の約束事を学んできました。

・話したい人は挙手をして話す

・テーマに即していれば、何を発言してもよい

・他者の発言に対して、否定的な言動をとらない

・発言せず、ただ聴いているだけでもよい

・お互いに問いかけるようにする

・「知識」ではなく、自分の「経験」に即して話す

・内容がまとまっていなくてもよい

・意見が変わってもよい

・話をまとめない、結論を出さない

この内容を復習をした上で、今回は「良いリーダーとは?」というテーマについて「対話」を実施しました。

4月から新中学1年生を迎える姿勢づくりを兼ねての試みでした。

1 リーダーとは、いつもスポットライトを浴びている人? それとも、みんなが輝けるようにスポットライトを当てる人?

2 リーダーは「自分の意見」を持つべき?それとも、「みんなの意見」を映すべき?

3 リーダーに「向き不向き」はある?

以上の質問について、クラスを横断して結成した班の中で、自身の経験に基づいた議論を実施しました。

この学びを通して、4月から良い先輩として、中学最高学年として、委員会・部活動・学校行事運営に関わってくれることを期待しています。

2026.02.12

生徒会長・副会長選挙が行われました

次年度の生徒会会長と副会長を決める選挙が、2月10日(火)に行われました。

選挙前に本校では立会演説会を行い、候補者たちが自分の考えを全校生徒に主張します。

はじめに登壇した現生徒会長から、生徒会の活動の意義と選挙の大切さが述べられました。

その後、会長候補、副会長候補の生徒が順に登壇し、自らの考えと抱負、役職に選ばれた際に実行する公約を主張していきました。

生徒たちは、食い入るように候補者たちの主張を聴いていました。

演説が終わると、候補者たちへ送られる惜しみない拍手が聞こえてきました。

後日、生徒会を構成する会長・副会長以外の役員の選挙も行われる予定です。

候補者たちの率先して生徒たちを先導していこうとする姿勢に敬意を表するとともに、当落に関わらず、目標実現のために今後も活躍してもらいたいと思います。

一覧を見る